父亲:一个不合时宜顽强生长的人

作者:袁一丹 袁一心

每年6月的第3个星期日,是中国人感恩父亲的节日。我们姐弟俩总想在这一天向恩重如山的父亲说一句:父亲我爱您。

“父亲节”过了一个又一个,我们姐弟俩始终没有当面地正式地对含辛茹苦养育我们长大成人的父亲说出哪句心里话来。

在我们的认知中,父亲是一个逆命而生、不合时宜、不犯桃花的幸福人。

2023年农历5月初3(6月20日),是父亲的70岁寿辰。这是70年来,父亲的农历生日与新历生日第一次重合。一位习读易经的朋友曾打趣地对父亲说:你这个逆命而生的人,南瓜命,老来甜,探花之年才遇农历与新历同一天生日,恐怕要运转了。

父亲明知这是一句恭维的话,却也很是受用,常常陶醉在这甜蜜蜜的南瓜命中。一点都不为他大半生来的坎坷恼火,反而为他处处逆命逢生倍感庆幸。

从我们记事以来,父亲总是忙忙碌碌,从来没把过生日当成一回事。所以,我家没有为父亲办过一次生日酒。父亲七十大寿,我们姐弟俩在外地,今年又到“6.20”,还是因为各忙各,没有给父亲贺生,只好写下这篇短文,算是送给父亲的生日礼物。

父亲是一个逆命而生的人

1953年农历5月初3,长江沿岸千家万户正忙碌着挂菖蒲、包粽子、迎端午、祭屈原的时候,父亲降生在长江之滨江津古城的一个平民家庭。

父亲的老家解放前很贫穷。曾祖父袁翰林在码头当苦力,祖父袁海林从小拜师学理发,解放后在江津理发店任党支部书记;祖母罗彦明是居委会的妇女主任、治保主任和调解委员,并长年为“三五三九”厂纳鞋底和在外贸花生加工厂打零工补贴家用;父亲兄妹三人,大伯和二孃为了生活,早年辍学参加工作。父亲排行老幺,成为穷人家中的宠儿和希望。

出生在50年代的那一代人,生活在社会底层的都是苦命人。能不能逆命而生,就要看个人的造化。

父亲的童年和少年,是在寒冷与饥饿中度过的。祖母生下父亲时,得了肺病,无奈之下,把幼小的父亲送到北固门奶妈处寄养,说是奶妈哪儿有奶吃。

“大跃进”年代,伙食团都被吃垮了,别说奶妈有奶给他吃,就是奶妈自己都饿得站不起来了。不到三岁时,父亲已经奄奄一息,祖母从奶妈处把父亲抱在怀里回到家,用泪水和米汤把父亲救活。

60年代初,被史上称为“三年自然灾害”的困难时期。八九岁的父亲除了读书,常常上山割草喂兔,放羊子,采摘草药,挖野菜。有一天,父亲吃了从艾坪山上捡回来的红萝卜茵茵和两只山耗子,农药中毒,险些要了命。

是好心的邻居邱孃孃帮助奶奶用酸泔水灌父亲,直到黄水都吐出来了,又喂了些米汤,才从死神那里把父亲抢了回来。后来,邱孃孃还送来两包奶粉,说是给父亲增加点营养。

邱孃孃的名叫邱行珍,是原国民党高级将领邱行湘的亲妹子,原国民党少将副军长、江津县政协副主席黄剑夫的妻子,重庆市原作家协会主席黄济人的母亲。

邱孃孃与在五居民委员会当治保主任的奶奶十分要好。每逢她来我家与奶奶摆龙门阵,总是会给乖巧懂事、肯招呼人的父亲带几颗水果糖来。邱孃孃对我们的好,父亲一直是记在心里的,摆起过去的往事,总会有一份感激的思念。

少年的父亲由于家境清贫而低微,即便“牺牲全家”供他上学,也只能从“黄荆街幼儿班”读到“大西门西郊民办小学”和“城关民办中学校”。

正当父亲立志刻苦求学的时候,“史无前例”的无产阶级“文化大革命”击破了他们那一代人的理想和成才之梦。1966年,高小毕业的父亲,刚刚领到初中的课本,一天正课都没有上,就被迫停课在家。

初中三年被赋闲。1970年7月8日,刚满16岁的父亲又被“知识青年上山下乡”的大潮席卷到下塆乡马鞍八队落户当知青。

在那孤独而并不寂寞、辛勤而并不痛苦、难熬而并存希望的岁月里,父亲和一群散居在遥远山村的知青男女们,在日出而作,日落而息的农耕生活中,以他们特有的方式找到了“忙中偷闲”“苦中作乐”的空间。农忙时,栽秧搭谷抢工分;农闲时,组织毛泽东思想宣传队,唱歌跳舞,演样板戏,朦胧的爱情从这里开始萌发。

父亲是宣传队的“脸嘴”,报幕、唱歌、跳舞都有点名堂,在江津的女知青中“人缘”很好,但多是处于“暗恋”的状态。唯独七队的女知青阿桃,与父亲的关系走得比较近。每逢宣传队的排练日,父亲早早地换上干净的衣服,带上两个煮熟的鸡蛋或新鲜的瓜果,从八队的桂花庄绕道去七队找阿桃聊上几句。临别时不会忘记把带去东西塞进阿桃怀里。那个年代,十六七岁的男女,激情多,爱情少,最终能走进婚礼殿堂的少之又少。父亲也不例外。

善良的马鞍山民,总是把远离父母的城里孩子当成自己的娃。父亲知青房里的竹篮里,常常装满了乡亲们送来的头拨豇豆/嫩南瓜,新鲜海椒/西红柿。从腊月到正月,父亲常常成为村民们家中杀猪宴上的座上宾。

父亲在他《难忘的知青岁月》里感叹道:知青命苦,南方新三届初六九级的知青,更是命苦中的苦命。十五六岁高小毕业,既不能升学,又不能留在城里吃闲饭,只能插队落户,散居在遥远的山乡。比起那些群居在知青点里的北方知青,更显命苦,更显可怜。

不仅如此,初六九级的下乡知青,由于他们没有正规地上过一天课,也没有一张正式的初中毕业证书,痛失了1967年全国恢复高考的机会;返城后,又因为没有文化和专业技能,只能挣扎在社会的最底层;安稳日子没过上几天,又遇改制下岗潮,多数成为中年失业的人群;但也有为数不多的六九级知青,逆命而生、顽强生长,成为时代的幸运儿,父亲也算其中一员。

1972年冬天,江津城首开招收在职人员城市兵之先河,父亲以优秀厨师学员的身份,踏上了从军之路。初始服役于陆军17军50师,后因建制调整,从属河南省军区独立第一师。

厨房就是战场,年少轻狂的父亲,凭得一身好手艺,在首长小灶大展拳脚;创新菜品,雕花刻朵,夺得了首长们的喜欢和放纵;演绎出拦截刘副师长坐骑,黄土坡上窖藏,枣林瓜田豪饮,瑶池尽览百花,琴吹南渡江水,少女芳心留香,诸多风流逸事。

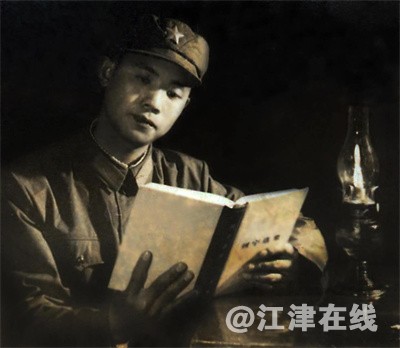

1975年5月25日,《解放军报》在第二版刊登了父亲学雷锋的新闻图片,并配以短文:某部共青团员袁先荣,以雷锋同志为榜样,胸怀共产主义大目标,干一行爱一行,受到部队干部战士好评。这幅图片后来被放大为52寸的巨照,在全军第三届摄影展郑州展区上展出。

次年,父亲加入了中国共产党,同年受到部队司令部嘉奖,这些都成为逆命而生的父亲值得庆幸和骄傲的。

1976年,刚刚从部队回来安排在县商业局并提干的父亲,被抽调到县委清查“四人帮”帮派体系办公室,负责外勤调查工作。

父亲的文字功底日渐看涨。1982年,父亲被调到江津县委办公室工作,先后给周克勤、辜文兴两任第一书记任过秘书。

1985年初,父亲调任县计划委员会任副主任兼政府经济技术协作办公室和经济信息中心主任,负责国民经济计划的拟草和横向经济联合协作及信息化建设工作。期间,父亲不曾间断对写稿件爬格子的追求。

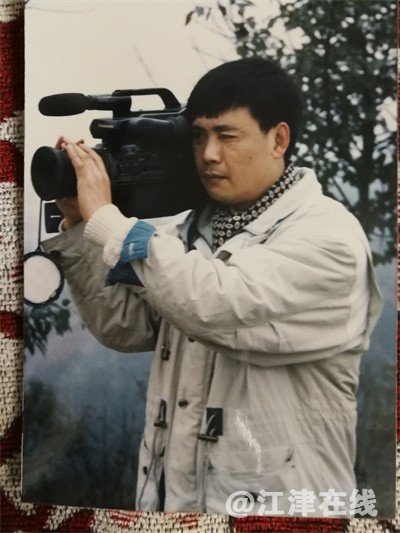

1991年,父亲调任江津市委宣传部副部长兼市委新闻报道组组长,平均每天都会有2至3篇稿件在全国相关新闻和信息媒体上发表。最多时,在四川日报在同一天报纸上发表过3篇父亲撰写的稿件,成为重庆地区少有的高产作者。

父亲常常自豪地告诉我们,《人民日报》头版发表过他与四川日报记者部主任黄文香合写的《政策好春来早,柑桔之乡江津县百万果树花满枝头》;在二版上发表过父亲撰写的长篇通讯《果农喜忧变奏曲》,并配发评论员文章;农民日报在头版发表过父亲撰写的《困难吓不倒庄稼汉,江津百万农民奋起抗旱,大灾之年丰收在望》等纪实新闻。

父亲有较强的参政议政意识,他曾以中共界别的名额出任两届政协常委,两届人代会第一次会议联系新闻宣传工作的副秘书长。他撰写的50多个提案、议案、调研报告、建议批评意见、征文等,有30多个获奖。

父亲的法定工龄很长,16岁参加工作,19岁参军,23岁在地方提干,31岁副局级,36岁正局级,后随地方建制调整为正处级干部,60岁退休。

退休后的父亲,不甘寂寞,继续在他服务了一辈子的“体制圈内”寻找话语权和存在感。在他退休后的10年中,仍然保留了江津区决咨委专家并任经济专委会副主任,江津区老科学者工作协会副会长,江津区青年商会顾问等职务。

父亲先后主持或参与主创了《关于打造特色小镇聚集优势产业经济的研究》《重庆市十四五期间科技创新支撑绿色经济发展的研究》《抓住成渝城市群一体化国家战略的契机,推进川渝县域经济长足发展的路径与对策研究》《江津在长江经济带国家战略的作为研究》等10多个市区两级重点课题。

父亲是一个理想主义者,始终坚守着年轻时的信仰和誓言,把信任、荣誉和名节看得比利益和职位更重。

他曾获得部队的司令部嘉奖,5次获得年度优秀公务员,2次获得政府的“抗击疫情”先进个人奖。在他的书房,各类奖状、证书装满了大半个书柜。

父亲能在各种命运的坎坷中逆命而生,有所作为,最大的动力和成因是:他们这一代人对苦难与命运的不屈和顽强的抗争。

父亲是一个不犯桃花的幸福人

年轻时的父亲虽然清秀英俊,但并不善于博得女孩子们的喜欢;中年时的父亲虽然在党政机关工作,但能够自律,总会守住道德的底线;加之有一个比他少17岁的娘亲陪伴在他身边,成就了父亲不犯桃花而得幸福的命运。

父亲曾说过,祸福之间,一墙之隔,守得住底线才是福。事业和政治如此,感情与家庭也是如此。

在难忘的知青岁月里,父亲第一次经受了爱情与道德的考验。从父亲日记里的记叙,还原了51年前的那一夜:

得到了招工回城通知的父亲,在即将离开生活了一年零八个月的山乡的前夜,借着时明时暗的月光,鼓起勇气来到七队的知青房,与阿桃在“二人世界”里度过了难忘的一夜。

一张木床、一床铺盖、一个装着谷子的柜子上垛了一盏煤油灯,两个少男少女并肩坐在床上,没有山盟海誓,只有心底里的青春火焰在燃烧。

生理上的冲动无数次被少年少有的理性所控制。父亲知道,“今夜失足便成千古恨”,绝不能让自己心仪的姑娘日后过不了招工“体检”那一关。就这样,父亲与阿桃摆了一夜的龙门阵。晨曦还未破晓,父亲与阿桃依依惜别,潜回了他的驻地桂花庄。

几十年过去了,父亲依然能坦荡地向世人说:那一夜,他和阿桃没有挑战那个年代的道德底线。

在激情燃烧的军旅岁月里,父亲又一次经历了青春与爱的考验。在父亲的个人资料卷里,有一张美女照片。父亲告诉说,这是他当兵时,部队首长的千金,叫柳葳。

姑娘时柳葳,是部队大院的一枝花。椭圆椭圆的瓜子脸总是红粉粉的;苗条的身段,杨柳腰,高挑的个子,修长的腿;一头秀发梳成的两条辫子,从颈背披到腿弯;两根红头绳扎成两个彩色的蜻蜓粘在辫梢上;一个摇头转身,扬起缕缕少女的奇香。这是让父亲心动的第二个姑娘。

朦胧的爱意在森严的阶层制约下,父亲没有胆量和勇气向这个江南式美女表白点什么。唯一能做的是,常常在傍晚前,溜到师部大门的树荫下,等到她放学回家,并目送这可爱的背影渐渐地消失在父亲的眼帘。

有一次,父亲壮着胆子与后勤部的另外一个江津兵,操起两把口琴,在夜幕下潜到柳葳家左厢房的窗下。吹起了当时风行一时的“南渡江啊,水流长,海南一片好风光”。结果被警卫员的枪栓吓回了自己的营房。没有多久,父亲被调到河南省军区招待所,离开了独一师大院,失去了与柳葳见面的机会。

父亲在经历了知青岁月的“一夜无花果”和军旅生涯的“单相思”后,果断地选择了到母亲家当女婿。

1980年,父亲与在城关镇当妇联主任的跃明妈妈结婚,他们相敬如宾,生活上相互照顾,工作上互相支持,成为机关上令人羡慕的“比翼双飞鸟”。

1991年,跃明妈妈去世后,父亲与跃容妈妈结婚,他们相亲相爱,相互搀扶,同甘共苦,相濡以沫,为我们家庭的幸福与和睦不懈耕耘。

退休后的父亲与跃容妈妈一边兼着“第二职业”,一边结伴游历了美国、澳大利亚、马来西亚、台湾、黄山、瑞丽、九寨沟、千岛湖等,留下了许多令人值得回忆的幸福时光。父亲常常自豪地说自己是一个不犯桃花的幸福人。

父亲是一个不合时宜的人

父亲的不合时宜,很常见,也很顽固。

对于“生朝满日”“婚嫁迎娶”“红白之事”,父亲的态度很明确,宁可应酬“人情世故”,但不淘神亲朋好友。

早年,父亲戴上大红花去参军,临行前的清晨,奶奶给他煮了一碗荷包蛋米花糖,“送儿参军”去远方。不践行,不请客,成为古镇当年为数不多的子弟入伍没办酒席的人家。

几年后,父亲受到部队嘉奖,解放军报在二版刊登了他学雷锋的先进事迹,还配发了一张英姿勃勃的照片。喜报送到家中,爷爷奶奶满脸的皱纹全然舒展开来。但按照父亲来信的要求,我们家又成为古镇子弟立功受奖,率先不办庆功酒的人家。

父亲回到地方工作,几十年来,从县委书记的秘书到部委办取得“一官半职”;从结婚生子到女儿考取北大;从光荣退休到女儿出嫁儿子参加工作;父亲没有为他和自己的亲人办过一次酒宴。但亲戚朋友有喜事相邀,父亲总是会带着“人亲”,高兴地与他们同庆共享欢乐。

对于父亲的这种为人处世,家里的不觉为怪,倒是有的亲友总感觉父亲有些不合时宜。

父亲的不合时宜,还表现在喝酒的态度和方式上。父亲历来不赞成“酒品看人品,豪情一口吞”的说辞。他常常说,“亲友小酌在逸情,交际喝酒在尊重,不醉为度显真诚”。

1994年2月8日,经交通部批复同意,江津市与马来西亚满景(香港)国际有限公司合资修建江津第一座长江公路大桥的合同签订仪式在重庆扬子江假日饭店举行。重庆市委书记孙川、市长刘志忠等“四大机关”一把手莅临。父亲作为江津市委宣传部副部长出席签约式,并负责媒体的组织和新闻报道。

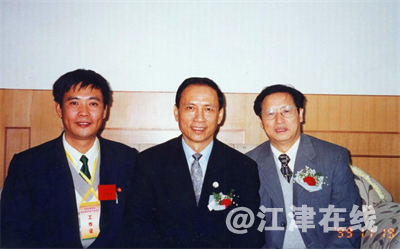

酒宴中,父亲揣了一杯矿泉水到主宾席敬酒,并坦诚地说明以水代酒敬领导。江津的市委书记批评父亲敢用矿泉水来敬重庆的“四大天王”,父亲很尴尬。重庆市委副书记、市长刘志忠却站起来对江津的书记说,年轻的宣传干部不会喝酒,却要为家乡的喜事来敬酒,是懂事的干部,这杯酒该你江津的书记喝才对。

此后,父亲对刘志忠市长格外敬重。刘市长来江津视察工作时,父亲多次陪同他下基层搞调研。

在聂荣臻元帅陈列馆开幕式上,刘市长让父亲和重庆市委管新闻宣传和党务工作的滕久明副书记在一起,由时任江津市委书记的唐昌放同志给他们照了一张合影,父亲一直珍藏着这张照片。

父亲的不合时宜,从来没有伤害到其他人,反倒是促成了父亲独特的人格魅力。父亲70年间留下的清晰而斑斓的年轮,是一面镜子,激励着我们勤奋学习,严于自律,洁身自好,努力成为不负时代,不负自己的人。

父亲已经不再年轻,他的青春在为他所钟爱的工作和家庭的付出中流逝。如山的父爱,伴随着我们姐弟俩成长,滋润着我们的心田。我们期望敬爱的父亲,轻松愉悦地漫步在长寿健康的大道上,继续成为我们一家人的支撑和榜样。

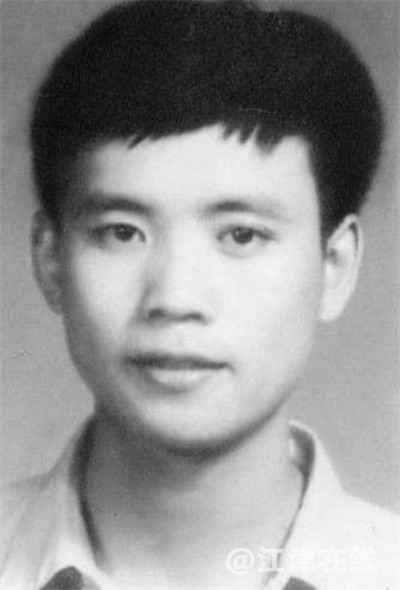

少年时的父亲

军营里的父亲

退伍时的父亲

从事新闻工作的父亲

春天里的父亲

花丛中的父亲

父亲暮年的青春

坚定红船信念的父亲

父亲与刘志忠滕久明合影

父亲向聂荣贵汇报工作

父亲与新华社记者

为四面山创五A采风

|